4 –3 木構造の組立

民家の古材を大黒柱に再利用

当初から木構造の一部には、遠野地方の伝統的民家である南部曲り屋の古材を再利用したいと考えていた。

移住した冬、建設会社のストックヤードに民家の古材が保管してあると聞きつけ、さっそく見せていただくことにした。その古材は10年ほど前、朽ち果てかけていた曲り屋を解体した部材だという。

雪雲が低くたれこめる二月のひどく寒い午後だった。黒く煤けほこりのかぶった古材の山が三つあり、ひと山ごと丁寧に吟味したが、使えそうな材はなかなか見つからなかった。夕暮れどきの薄暗い光のなか、最後の山の下から二段目、赤松らしい丸太梁の間からみえ隠れるように梁材が目にとまった。

ライトをつけ端部の木口をしらべると、民家の座敷を特徴づける差鴨居のようだ。梁せいが9寸(27cm)、幅5寸(15cm)部分には建具溝が2本ついてあり、長さは4.5メートルほどある。多くの材には腐朽がみられたが、この差鴨居の木口を玄能でたたくと使えそうな硬い音が響いた。

雪が解け、田に水が張られたころ、フォークリフトで古材の山の下からこの差鴨居をとりだす。わずかに反りがあるが、製材しなおせば充分使えそうだ。基礎工事がおおかた進んだころ、台車にのせ近くの製材所まで運びこみ、終の住処の吹抜空間の大黒柱にふさわしいプロポーションに挽きなおした。

後日、この差鴨居のある民家のいわれをしらべると、遠野盆地の北にある駒木集落に建っていた曲り屋であり、かつては青山学院大学の馬術部が合宿所「いななき荘」として使っていた家で、明治初期ごろに建てられたらしいとのこと。

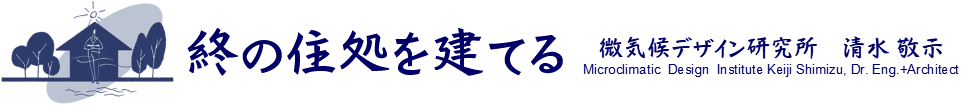

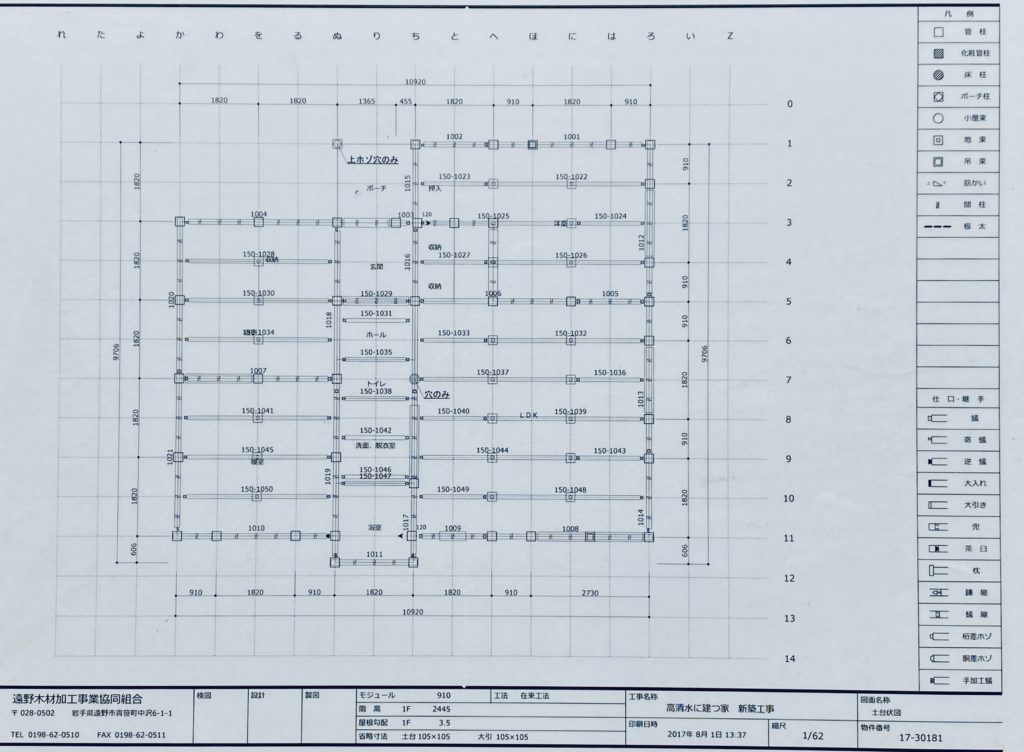

木構造は在来工法を選択

終の住処の平面計画は、父のアトリエのような大屋根でつつまれ、間仕切りや建具の少ないオープンなプランにした。木構造は木の特性に配慮した継手仕口を加工し、貫を通す伝統構法にチャレンジすることを考えたが、工期、費用、手伝ってくれる大工さんの練度などを考慮すると諦めざるを得なかった。

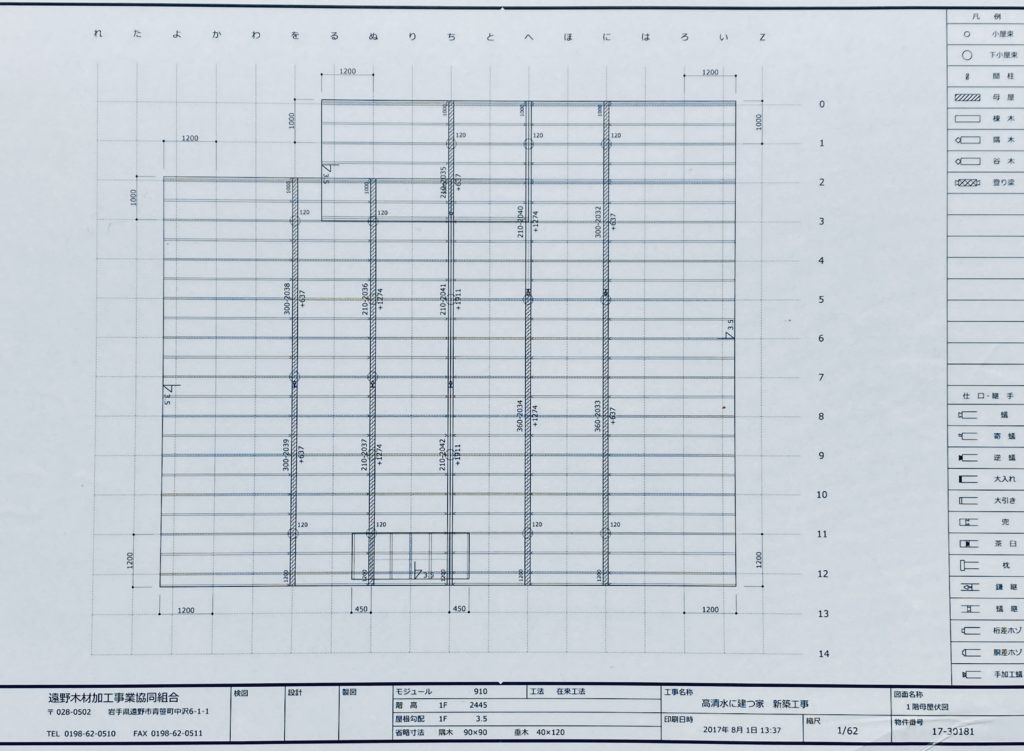

最終的には建築基準法に位置付けられている在来工法を選択し、木材加工は遠野木材加工事業協同組合で地場産材を中心にプレカットを依頼することにした。終の住処の設計図面をもとに工場で木材を加工し、基礎の養生完了時に現場搬入し組立ることにした。

部材搬入

8月4日、プレカットした土台、大引、床下の束材とあわせて曲り屋の差鴨居を挽きなおした大黒柱を現場に搬入。

真冬に古材を積み上げたなかから見つけだしたとき、この材はすっかりほこりをかぶり汚れていたため、定かではないが欅かもしれないと考えていた。その差鴨居を挽きなおした製材所の目利きの方が、落葉広葉樹の栓木に間違いないと教えてくれた。

木の元末を確認し、長さ寸法をおとし、表面を電動カンナで荒仕上すると欅のような木目が綺麗にでてきた。年長のシズオさんがほぞ穴を刻む。

高さ4メートルほどある吹抜空間を支える風格のある大黒柱になりそうな雰囲気をかもしだしており、部材の組み上げが楽しみだ。

土台の設置、床合板を敷く

8月5日 まず、基礎天端に墨だしをして、気密パッキンを貼る。土台をそれぞれの設置場所にはこび、アンカーボルト用の穴を開け、木槌や掛矢をつかい土台を設置する。

大引の束も加工する。

土台が水平に設置されているかを確認することは重要だ。

この作業をいい加減にすると、桁や梁を組み上げていくうちに狂い寸法が大きくなり、建物歪みの原因になる。水平に誤差があるときは基礎と土台の間に適切な厚みのスペーサーを入れ、高さ調整をする。

夕暮れ時、木っ端をかたづけながらふと頭をあげると、六角牛山にかかっていた雲がとれ、風にのって流れてくる雲がつくりあげる陰影のある山なみを眺めながら、「あぁ、この風景を楽しみながら暮らすんだなぁ〜」、と実感がこみあげてきた。

8月6日 半月ぶりに丸一日の休養日。朝寝しつつも、すっかり溜まってしまった掃除・洗濯と食糧の買い出しに追われる。

8月7日 このところ晴れ間はほとんどない。今朝もときおりポツポツと雨がふってくる。一昨日、土台を設置し、大引をかけ束立ができたので、今日は床の構造用合板を敷き込む。並行して基礎工事の残土で家のまわりの整地をする。ショーちゃんのバックホーを操る技はうまい!

床仕上材の下地になる厚さ28mmの構造用合板の位置だしは慎重にすすめる。縦横 910mmごとのグリッドライン上に正確に敷き込むのは注意深い作業がもとめられる。

今日の床合板敷きこみは構造体を組み上げるための仮置きであり、床下に蓄熱用水8トンを設置したあとに固定する予定だ。

夕方までに玄関と浴室以外の床合板をならべ終え、今夜から降水確率90パーセントの予報にそなえ、防水シートで床を養生する。今日は上棟式の準備で、一日中街と現場を行ったり来たりと大忙しだった。

柱を立て、梁を組む

8月8日 今日、木組み作業ができるかどうかは、お盆休み前日の12日に上棟式が予定通り執り行えるか微妙になる。台風の進路が気がかりであり、小雨程度ならなんとかなるが、本降りになると作業はできない。

湿った東寄りの風が吹き、今にも降りだしそうな雲行きだが、8時からクレーンをつかい構造体の組み立てに着手する。組み立てチームは基礎工事をすすめてきたメンバーで、僕もふくめ60代3人と70代2人の合計340馬力もあるデンデラノ世代。年季が入っているため、急ピッチ作業でも無駄な動きはない。

今まで、終の住処は二次元の世界だったが、柱、梁、桁、母屋梁、棟木を組み上げることにより、三次元のリアリティーある形になることが楽しみだ。

クレーン車は小回りの効くラフタータイプ。まずクレーンから遠い位置にある柱から順次吊り上げ、柱を建ててゆく。

構造体の組み立てがはじめると、現場はいつもとはちがい緊張感と熱気につつまれる。重量のある構造部材をクレーンで吊り上げ、いろはと数字符号のついた部材を床の定位置に誘導し組み立てる作業は、危険であり俊敏な動きが求められる。そのためメンバーはクレーンのエンジン音がおおきく唸ると集中し、注意力とチームワーク密度が高揚する。

作業開始から一時間ほどで、建物中央にある大黒柱もふくめ、柱建てを完了する。

次に柱の頭を梁や桁つなぎ、大黒柱とロフト部分の床梁を組み上げる。

大黒柱が家の中心に定まると、今まで体験してきた多くの現場とは雰囲気がことなる。この太い柱の存在により、空間に風格がでてきたようだ。この栓木は山肌に芽を出してから300年を超える時間が経過し、そのうち150年近くも人の暮らしを支えつづけてきた。今日から再び50年、100年と新しい時間を刻んでいくことになるのだ。

昼休み、QMCH滞在中のゲストが現場見学にみえ、うれしい激励をいただく。

[トピックス いの一番]

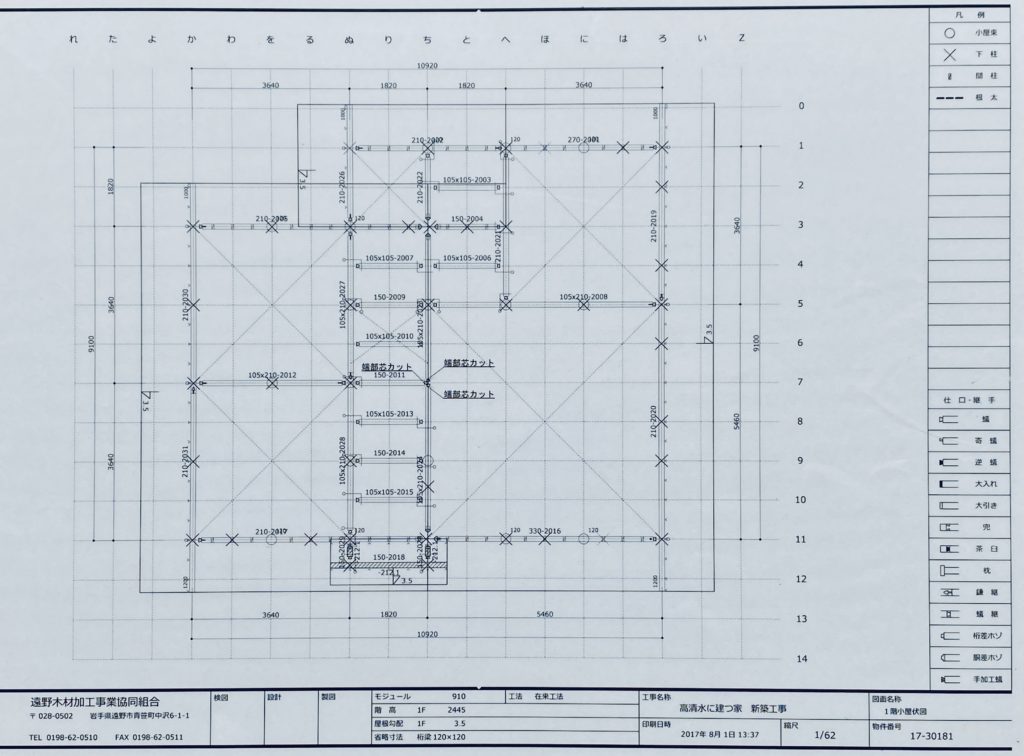

「いの一番に駆けつける」=まっさきに駆けつける、という意味はおおくの方が知っていると思うが、そもそもの語源については知られていないようである。建築の構造図(かつては板の上に描かれ「手板」といわれた)に書かれたいろは番付の一番の意味のことである。

座標の原点は図面の右上、縦軸は3尺(910mm)ごといろはにほへと〜、横軸も3尺ごとに1234567〜。いろははX軸、数字はY軸で柱の建つ位置の座標をあらわす。

午後からは屋根をささえる母屋梁と棟木を組み上げる作業だ。時折、薄日がさすこともあるが長続きはしない。はじめに小さい断面の母屋梁を組みあげ、次に大断面の母屋梁を吊り上げ慎重に掛矢でたたきこみ構造体をかためていく。一番大きい母屋の梁せいは一尺二寸(360mm)、幅4寸(120mm)、長さは3間5尺( 6,969mm)もあり、この2本の母屋梁の組み立てが今日のクライマックスだ。母屋梁がまとまれば棟木はゆとりをもって最後に組み上げることができる。

天気予報では降水確率が 90パーセントなのに、高清水の現場は朝方小雨がぱらついただけで、幸運にも組み立て作業が中断するような雨降りはなかった。現場から見わたせる10キロ四方の盆地内では、南の上郷付近は黒雲がたれこめ雨柱が遠望できる。現場上空には今にも雨が降りそうな濃い鼠色の雲におおわれるが、不思議なことに雨粒は落ちてこなかった。まるで何かに守られているようなありがたみを感じた。

屋根をつくる

8月9日 昨日、組み上げた柱の垂直精度をチェックし、ミリ単位の微調整をしてから柱に仮の筋違を取りつける。

次に各母屋梁に寒冷地特有の小屋裏結露を防ぐための防湿シートをはる。

ロフト床に本屋根用の垂木をクレーンで吊りあげるが、昨日のような緊迫感はない。10時の休憩後、屋根垂木の取りつけ作業にはいり、夕方まで全数にスクリューボルトを止めつける。

吹抜上部のロフトや屋根から眺める遠野盆地の景観がすばらしい!

8月10日 いつものように8時前に集合したものの、屋根工事にしては雨の降りかたが気になり、安全に配慮して作業は中止とする。昨夜から今朝にかけて大雨があり、造成した道はひどくぬかるみ車両がスタックしやすくなったため、急きょ2トンダンプ2杯分の砂利を敷きバックホーで転圧する。

午後、東京から娘のサトコが馳せ参じ、さっそく基礎底版に溜まった雨水の排水作業と木っ端の片付けを手伝ってもらう。現場は猫の手も借りたいほど人手不足であり、大助かりだ。

8月11日 朝方は青空がみえたが、

昼前より雲が低くさがってきた。午前中、本屋根(一重目の屋根)の構造用合板貼りに精をだし、

午後からは遮熱用のアルミ蒸着シートを貼り、その上から二重屋根用の垂木を取りつける。

ここまでやっておけば、どんなに大雨がふっても明日は予定通り上棟式を執り行うことが可能だ。

4 −4 上棟式

8月12日 いつもより一時間半ほど早く現場に入り上棟式の準備をはじめる。仕事がスタートしてない現場は静かで野鳥のさえずりがここちいい。沢の方から今まで聴いたことない野鳥の声がひびいてくる。 何だろう?

軽やかな南国風の鳴き声だ。あっ、アカショウビンだ ‼︎

この時季QMCHでも、沖縄あたりから長距離飛行してやってくるという。その後、軽やかな鳴き声は何度も耳にするが、残念ながら今もってその赤い姿を見ることができない . . . 。

上棟式は家の棟木を上げるにあたり匠が神を祀っておこなう儀式だが、都会はもちろんのこと、ここ遠野でも最近は伝統にならった儀式は消えつつあるようだ。せっかく上棟式をするのなら、遠野地方に昔から伝わってきた様式でしてみたいと考えていた。

棟木の上に高さ2間(3.64m)ほどの小柱を建て、その上部に横木をわたし五色の布を吹き流しのように垂らす。そして一対の破魔矢を鬼門に向け、たすき掛けにする。ハヤさんのお父さんが檜で造ってくれたお宮を柱に取りつけ、飾り物の周囲を紅白の反物で撚ったひもを六角形にかける。かなり立派な上棟飾りになり、街からも見えるほどであった。

大黒柱のまえに祭壇をつくり、もち米一升(一生繁盛するように験を担ぐ)でつくった御供え餅を飾る。棟梁役のハヤさんが祭壇のまえに構造図面をおき、その上に胡桃、昆布、煮干、米、大豆を供え、曲尺と墨壺を手にして神事を執り行う。引き続き施主、来賓代表の QMCH 今井さん、サトコ、シズオさん、ミノルさん、ショーちゃんが拝礼する。

その後、建物の四隅を御神酒で清め米と塩をまく。

お集まりいただいたご近所さんや子供たちのために、屋根からの餅と菓子撒きをはじめる。

この光景は子供のころの節分を彷彿とさせる。

昼すぎから宴会。施主の挨拶につづき今井さんから祝辞をいただき、早々に乾杯しなごやかな会食になる。

宴もたけなわ、煙草栽培農家の伊藤さんがハモニカを演奏してくださった(我が家から最も近いご近所さんで、1,000メートルほど離れている)。

サトコはミノルさんから「遠野に引っ越してこいよぉ〜、うちの息子独身なんだぁ〜」と声をかけられていた …。

上棟式には24名と大勢の皆さまにご出席いただいた。

◎匠/ハヤさん、シズオさん、ミノルさん、ショーちゃん、

井戸掘削・造成:利工業 鈴木さん、

水道工事:ふくしま商店 福島さん、

電気工事:サン・エンジニアリング 菊池さん

◎近隣の方/地区長 糠森さん、伊藤さん、濱田さん

◎QMCH/今井さん、徳吉さん、松井さん、ゲストの赤池さん、南さん、竹内ご夫妻

◎他の皆さま

宴席は3時過ぎまで楽しく続き、匠たちはその後、千鳥足気味で小雨降るなか街へ繰り出していった。

QMCHの夕暮れ時

ヒグラシの輪唱のようなハーモニーのなかに身をさらすと、一日の疲れが癒され、その音空間のなかに身体が溶けこんでいくような錯覚さえしてくる。ここちよくヒグラシのシャワーを浴びていると、意識の境界があいまいになり、周囲の環境に自己の意識が同化し、消えていくのを感じる。それは至福のひと時といえる。